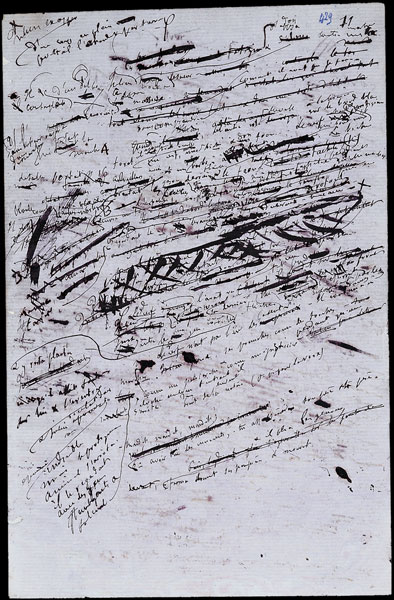

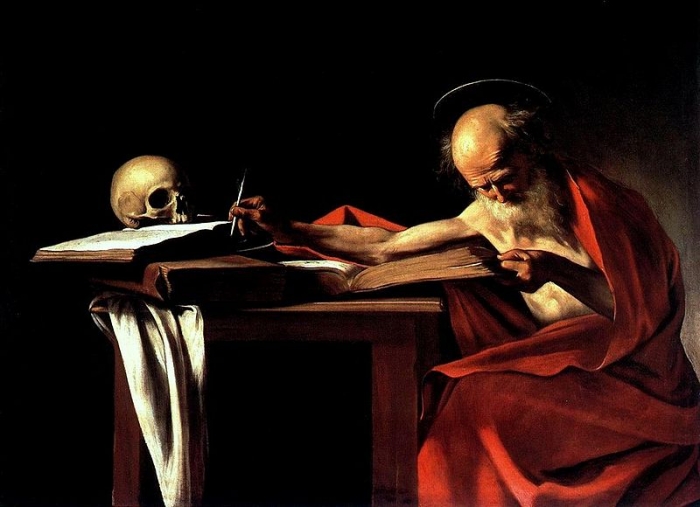

Vencido ya el capítulo XIX en que, cosas de la escritura, han resultado coincidir una transición dentro de la narración con una transición en la vida del que suscribe, el paso a limpio de la novela vuelva a avanzar a buen ritmo (fijar y dar esplendor lo dejaremos para un poco más tarde, una vez que la relectora le haya podido meter mano). Con ello comienza a plantearse, buena parte de la estructura ya levantada y amagando la forma final del proyecto, la idea de recepción de la novela, del paso del manuscrito a los lectores, de cómo van a encararse a la obra y, sobre todo, por qué deberían hacerlo. Viendo las dificultades planteadas por la primera novela y antecesora de ésta (disponible aquí por si acaso alguno no hubiese tenido aún ocasión de leerla) hasta conseguir hacerse con un microscópico hueco en la Red, las dudas se imponen por sí solas. Achacar la dificultad actual de difusión de una obra a la penosísima situación del mercado editorial hispanohablante (suelo citar poco aquí al señor Pérez-Reverte, pero hay que reconocerle que en este artículo tiene más razón que un santo) resultaría de lo más injusto (al menos por la parte que a un servidor le toca) y habría, más bien, que considerar otras cuestiones menos mercantiles y más realistas como la mano envenenada que pueda suponer la Red, que de tanto abarcar aprieta muy poco y otros miedos de autor, ahora seminovel, que por respeto y extrema superstición mía y de mis compadres de gremio no citaré aquí.

De momento Galván et consortes se dirigen, como elocuentemente rezaba el título dado al capítulo XXI en origen (los títulos de los capítulos de la novela decidí eliminarlos por razones como la dificultad de hilarlos con la primera novela, que carecía de ellos, y por resultar demasiado arcaizantes) : “De dos encuentros esperados en que se encuentra lo inesperado y acaba todo acabando como nadie esperaba”. Y estando en ello, entre este renglón y aquél, un servidor comenzaba pues a preocuparse por cómo vender después todo este mamotreto de líneas llamado novela, y en tales cavilaciones le vino a la mente una buena treta (mas treta al fin y al cabo, con todo lo que ello conlleva) que ese mismo mercado editorial del que antes hablaba usa desde hace ya bastante tiempo para combatir la reticencia primera de un lector ante una obra por completo desconocida. Reticencia que, por supuesto, no puede sino agravarse si el autor le es también desconocido y la obra en cuestión bien serviría para levantar con otras semejantes una par de ladrillos. La treta, pensando sobre todo en la estampa a veces poco atractiva de ver un bloque de papel encuadernado, se basa en el mismo principio que las sinopsis de las contraportadas, que es el de intentar poner en los labios del potencial lector una miel que no le disguste y que le haga volver a por más. Estoy hablando, por supuesto, del recurso cada vez más popular (¿no es cierto, señor Martin?) de presentar o dar avances sobre una obra ofreciendo ciertos capítulos por anticipado o incluso bajo la forma de relatos cortos y hasta relativamente autoconclusivos.

Queriendo sumarme (y aprovecharme, por qué no) de esta corriente actual, pero estando la segunda novela todavía muy lejos de su forma perfectamente cincelada he decidido intentar este método de difusión con un experimento a partir del texto de la primera novela. Así, he vuelto a maquetar el primer capítulo de “La Canción del Peregrino” para poder ofrecerlo a modo de presentación y de reclamo para nuevos lectores. De funcionar la experiencia, seguramente lo que haré será maquetar por separado el prólogo de la segunda novela que, más incluso que el capítulo introductorio de la primera, funciona como cebo literario y relato corto autoconclusivo. Sin más dilación, aquí os dejo el aperitivo:

Por seguir la ficción voy a darle un título, ¿qué tal “De la última noche de Hans Karajan, e de cómo quienes no sabían encontrarse se encontraron, cómo no, en una boda.” ?”. Empezaría más o menos así: “Era una noche de tormenta...”