El capítulo XXIV está ya, como quien no quiere la cosa, a punto de caramelo, a falta de que el cohete lanzado en el último momento estalle con fanfarria, dándole el final al que estaba encaminado desde la primera página. Luego no quedarán más que un conclusivo capítulo XXV y un pequeño epílogo en que revolucionar, por supuesto, los veinticinco capítulos anteriores y ponerle al lector la miel en los labios para la siguiente novela.

Mientras tanto, y dado que, como ya dije en la última entrada, mis últimas documentaciones darían demasiadas pistas, vamos a ir empezando (que ya iba siendo hora) con una pequeña presentación de personajes. No todos, claro (quien me haya leído sabrá que mis personajes salen como setas), sino tan sólo los más principales. Uno de ellos, y sin duda el más destacable, sería el señor Reynald Dubec, que vendría a completar en terceto la pareja ya formada en la primera novela por Galván y su compañero montañés. El nombre (que de nuevo no es casual) sigue siendo provisional hasta la versión definitiva (hay personajes que en lo que va de novela han cambiado cuatro o cinco veces de nombre), pero tiene casi la totalidad de las papeletas para quedarse así. No sólo es un nombre llamativo (alto y sonoro, que diría el Caballero de la triste Figura) sino que se pega muy bien al personaje en esta historia, pero también a la realidad histórica bajomedieval y al hilo del personaje en un futuro narrativo que esperemos no sea muy lejano.

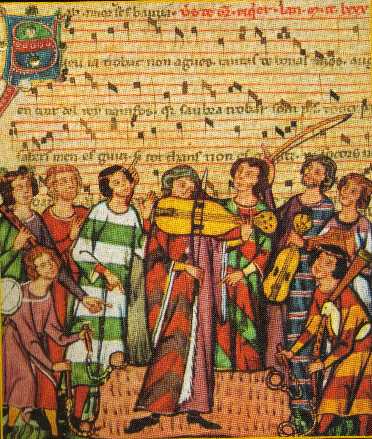

En cualquier caso no es su nombre lo más representativo de este personaje sino su oficio, que es, en el fondo, por lo que va a ser interpelado las más veces. Y es que maese Reynald Dubec no pertenece a otro gremio que al de los arquetípicamente medievales y farandulescos juglares. Al igual que los caballeros, los castillos y la buena mesa, este tipo de personajes aparecen siempre ligados al periodo medieval, hasta el punto en que al querer representar un escenario basado en este periodo histórico ya llega a hacerse raro o no escuchar un poco de música o no ver un laúd, un rabel o una dulzaina rondando por alguna parte.

Trovadores, troveros, ministriles, minnesänger…, no son pocos los nombres con los que aquí y allá en esta vetusta Europa se definía a los compositores líricos y músicos. Todos ellos tienen un componente común, que es (casi siempre) el de la alta (o al menos bien situada) cuna, y que los distingue por ello diametralmente de los llamados juglares, con los que tan a menudo (y no sin razón) se les confunde.

La aparición de los trovadores la sitúa la leyenda literaria e histórica (con sus bien fundamentadas pruebas, todo es cierto, pero en mi opinión algo de leyenda tiene con todo) en Occitania (que a día de hoy se corresponde grosso modo con el Mediodía Francés) y asociada a la figura del «primer trovador», Guillermo de Poitiers. Desde él fluye una larga lista de personalidades que incluye nombres tan famosos como el de Ricardo I de Inglaterra «Corazón de León» (no en vano nieto de Guillermo) o el del papa Clemente IV. Su cuna, en principio, está pues entre las más altas, si bien la situación llega a «democratizarse» en tiempos posteriores accediendo a tan noble oficio hombres (¡Y mujeres! ¿Cómo olvidar a Doña Beatriz de Día y a tantas magníficas trobairitz?) de un estrato social algo más bajo pero siempre con una necesaria formación académica a cuestas. No por ello se dejaba a un lado la escala social, desde luego, y cada trovador era más que consciente de la posición que ocupaba fuera de su oficio, y si bien inter fratres se consideraban todos como iguales se daban numerosas puyas y agravios (cómo no, seguían siendo humanos) entre unos y otros tanto por cuestiones de estilo como de orígenes sociales. De hecho, en su época de máximo esplendor, durante el llamado Renacimiento del siglo XII, varios sectores del oficio trovadoresco se quejaban a menudo del «intrusismo» y «pérdida de prestigio» que la aparición de nuevos trovadores de toda raza y condición había atraído.

La etimología del nombre viene del término occitano trovar, que literalmente significa «encontrar» o más bien en este caso «inventar» o «componer», por aquello de hallar las palabras, métrica y rimas que sentasen bien a la composición poética. Sin embargo, pese a estar intrínsicamente atados a la poesía, precisamente este nombre de trovadores los distinguía en aquel periodo histórico de los poetas que eran quienes componían versos en latín (que es como se venía haciendo desde la Antigüedad) frente a aquéllos, que componían en lengua romance. En cuanto a temas qué puede decirse que no resulte evidente. El Amor, con mayúscula y mayor reverencia que a la Virgen y a todos los santos, llegando a su mayor expresión feudal con el fin’amor (en el cual no me entretendré por cuestiones de longitud, googléenlo los curiosos), al cual acompañarán no obstante otros temas más mundanos como la política, la crítica social, la literatura o la moralidad del Hombre.

El juglar es tenido (desde el Romanticismo y hasta nuestros días) por hermano del trovador, y sin embargo en la Baja Edad Media difícilmente se habría hallado mayor alabanza para el primero y mayor insulto para el segundo. Los juglares eran, ante todo «entretenedores» profesionales, que igual que tocaban un instrumento, cantaban, contaban historias y leyendas, danzaban, hacían cabriolas, hacían bailar a los osos y a los perros, hacían malabares… Eran pícaros en su mayoría, pues, hechos a la vida ambulante, a las ferias, a los mercados y (cuando la suerte y no el hambre llamaba a una puerta que no tenían) a las cortes señoriales en calidad de «showmen» del banquete. Como venía siendo costumbre desde la Edad Antigua su imagen social era de lo más controvertida, ya que si por un lado eran personajes simpáticos y que en general la gente y sobre todo la muchachada y la estudiantina no echaban de más, acabado el espectáculo eran metidos en el saco de rufianes y prostitutas y como tales elementos indeseables los contemplaban las leyes de la época.

Sí que hay que hacerles justicia pese a todo en cuanto a la lírica y la música atañe, ya que si bien su cuna era muchísimo más humilde que la de los insignes trovadores del romántico y apasionado fin’amor, actuaban como complementos de aquellos. Su principal función (y el interés de sus plebeyos estómagos) era la de entretener y por ello solían servirse de las obras compuestas por los trovadores y que ellos mismos arreglaban o modificaban según les sirviese (¿qué mejor manera de ganarse un par de maravedíes más que metiendo entre los compañeros de un Roldán o de un Mío Cid a algún antepasado ilustre del anfitrión?) difundiéndolas así y enriqueciendo una literatura y un arte que cobraba cada vez más fuerza.

Así, ¿qué mejor compañero para Galván y Verone que un «medievalísimo» juglar con ínfulas de trovador e intenciones y lascivia de joven rufián? A un servidor le encaja a la perfección y hasta le ha tomado tanto cariño como al herrero montañés aunque, por supuesto, la última palabra se la dejo a mis futuros lectores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario