Llevo ya bastante tiempo sin escribir nada en este blog, lo sé, pero como bachiller perezoso ante el maestro tengo con qué razonarlo. Sencillamente no hay nada que pueda contar sobre cómo avanza la novela ya que ello desvelaría demasiadas pistas sobre el desenlace. Si dijese lo más mínimo sobre aquello en lo que estoy trabajando ahora con Bic y renglones bastaría con sumar dos y dos tras los primeros capítulos para que quien le dé por leérselo más tarde deshaga el nudo y el citado desenlace le resulte hasta fatigoso. Por ello, y pido un justificado perdón, voy a guardarme de momento unos cuantos secretos, por aquello de conseguir algún que otro futuro lector.

Sí puedo avanzar, sin embargo, un par de cosas. La primera es que el antepenúltimo capítulo XXIII ha pasado en un vendaval visto y no visto de menos de quince días y que la cadencia de trabajo ha llegado casi a duplicarse, por lo que el capítulo XXIV (que es el que ando ahora metido) no debería llegar a Reyes sin acabar y la obra estaría lista para ser pasada a máquina para febrero (musas y suerte mediante, todo sea dicho). La segunda es que, en vista de la infructífera brega con mi editor y que la posible publicación de la primera parte se está retrasando ad aeternum (por motivos económicos, tampoco es mala fe del editor) y movido por las arengas de varios amigos (que entre otras cosas son lectores) estoy considerando la idea de traducir la obra al francés e intentar venderla allende los Pirineos, donde el mercado, si bien no está mucho mejor que éste, sí es tremendamente más amplio y concienciado, no siendo tan difícil «meter la cabeza» aunque sí (más que en España, opino) mantenerla sin que a uno se la corten.

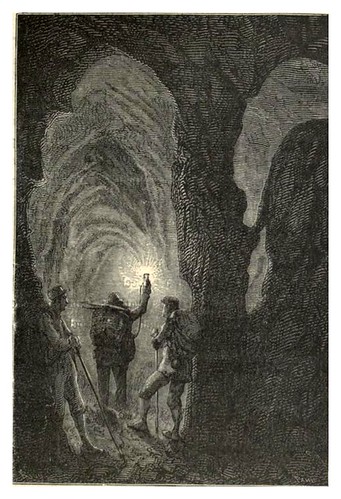

También puedo hablar, sin riesgo de contar más de la cuenta, de por dónde se mueven ahora Galván et consortes, ya que se trata de un escenario que se repite (no muy a menudo y nunca el mismo, es cierto, pero aun así) varias veces a lo largo de la novela y que resulta no menos recurrente en el escenario general de las novelas de aventuras. Esto es bajo tierra.

No hace falta más que coger media docena de novelas del género y comprobar que tarde o temprano los personajes del género de aventuras o del fantástico (arañando también sin problemas la ciencia-ficción) siempre acabarán en una caverna o cueva, o atravesando unos túneles o yendo bajo tierra en busca de algo. Desde el recientemente cinematográfico El Hobbit, en que los protagonistas se meten no una ni dos sino hasta cinco veces bajo tierra en una novela de apenas trescientas páginas, hasta la bien llamada Viaje al centro de la Tierra, sin olvidar a Kvothes, Harolds, Geralts, casi cualquier personaje de Lovecraft y por supuesto algún que otro Stark y no tan Stark (y no digo más, que hay gente que después se me echa al cuello por reventar finales). En cuanto al mundo estrictamente medieval es cierto que, siendo una hipérbole del simbolismo, el acceso subterráneo de héroes y protagonistas es más bien escaso por no decir nulo, ya que la mayoría de mitologías europeas lo asocian irremediablemente con un acceso a los Infiernos (pues no sólo la judeocristiana cuenta con un inframundo, no nos vayamos a pensar, dejando en mal lugar a personajillos tan simpáticos como la diosa nórdica Hell), lo cual no era precisamente recomendable en aquel tiempo y lugar aparte de en los relatos moralizantes en que el muerto va al hoyo, pero el alma sube o baja.

Parece haber algo legítimamente aventurero en la exploración

subterránea, algo que llama a los hombres desde lo más fantasioso y recóndito

de la memoria. A pesar de llevar tantos y tantos siglos pululando por el mundo,

las secas profundidades del océano de tierra nos siguen maravillando. No en

vano se dice que las leyendas comenzaron en las cavernas, y cualquiera que haya

estado en una de las magníficas cuevas pintadas que nuestros remotos ancestros

nos legaron sabrá de lo que hablo. De ese cosquilleo inquieto y ese latigazo en

la espalda preñado de mitos. De hecho, hasta que realmente no llegué a

encontrarme bajo tierra (por más que la pintura de las paredes fuese moderna)

nunca se me habría ocurrido introducir los túneles y las galerías en esta

novela, y nunca habría pretendido meter a Galván y compañía bajo tierra,

precisamente por considerarlo terreno ya demasiado arado por el género de las

aventuras. Sin embargo caí, y nunca mejor dicho, en el encanto de las

profundidades y las mil y una posibilidades que ofrecen a una historia como

ésta.

En esta segunda novela, la cabeza de Galván acabará con el suelo como techo en tres ocasiones, la última en este capítulo XXIV, y siempre en pos de su larga búsqueda. Diré que sin duda han sido de los pasajes más amenos e interesantes de describir y narrar ya que, como he dicho antes, los referentes literarios son casi infinitos, y con apenas una pincelada el lector es capaz ya de imaginarse y de aventurar qué habrá en las sombras del túnel que no ilumina la antorcha o qué aparecerá tras el próximo recodo. Y así, la siempre buscada quimera de identificar visión de autor y visión de lector se cumple sin problemas en un delicioso entorno lleno de resortes que sazonan con aventura la historia.

Mientras vuelvo a colocarme el casco de minero y las botas para seguir con el siguiente párrafo, os deseo una Feliz Navidad.

.jpeg)